平姓25年8月30日から開始された特別警報は、警報の基準をはるかに超える大雨などの自然災害が発生されることが予想される時に発表されますが、どういった時に出されるのか、種類はどういうものがあるのか詳しく知らない人も多いのではないでしょうか?この記事では、特別警戒の種類と基準について解説します。中盤から後半では避難に有効な情報についても解説していきますので最後まで読んでください。

それでは行きましょう!

防災対策グッズの売れ筋チェック

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

特別警戒の種類

警戒レベル

特別警報は大雨・暴風・高潮・波浪・大雪・暴風雪の6種類あります。

| 現象の種類 | 基準 |

| 大雨 | 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 |

| 暴風 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合 |

| 高潮 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮が吹くと予想される場合 |

| 波浪 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮が吹くと予想される場合 |

| 暴風雪 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 |

| 大雪 | 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 |

- 引用国土交通省 気象庁ホームページ

上記が種類と基準になります。特別警報が発令されるレベルは、自然災害の規模も大きく甚大な被害を及ぼす可能性が高いものです。

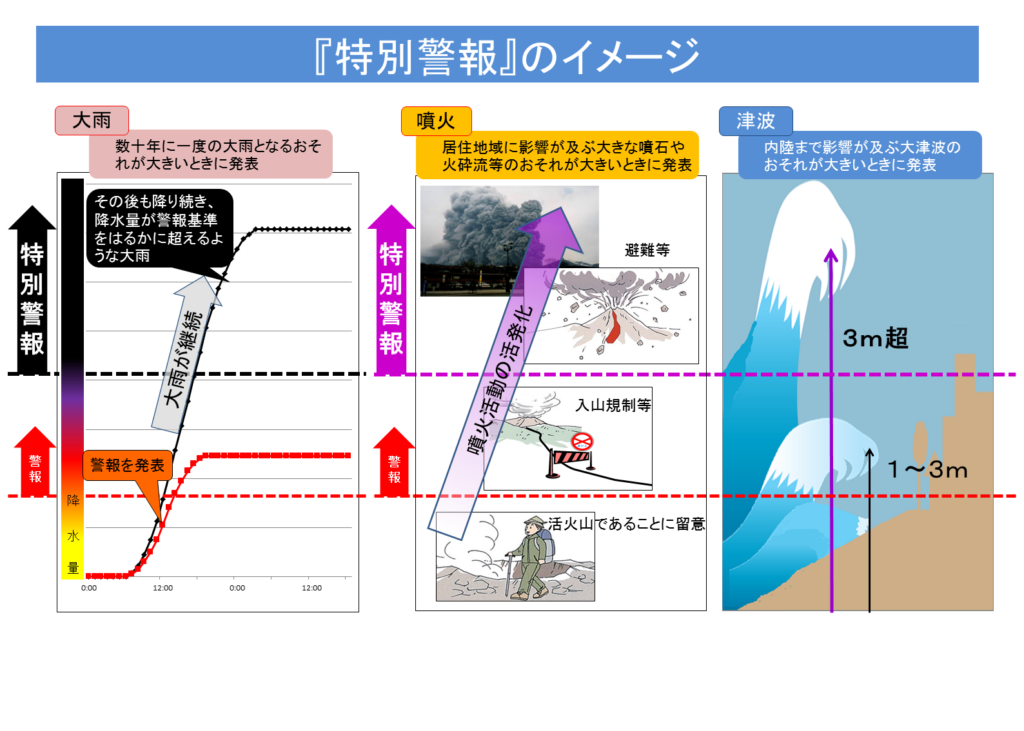

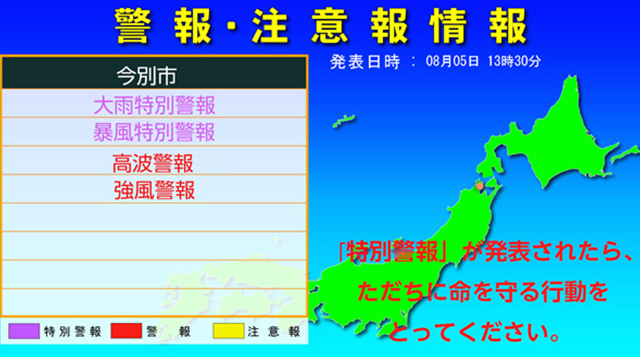

特別警報のイメージ

『特別警報』のイメージ

- 引用国土交通省 気象庁ホームページ

上記の「特別警報」のイメージをみていただくと、わかりやすく感じるのではないでしょうか。「◯十年に1度の規模の台風」とか言われるようなレベルですかね。つまり、台風であれば普段の雨風ではない、いのちに関わる規模の自然災害がこれからやってくることを私達に警告しているのです。

時系列で危険度を発表|事前の避難準備が重要

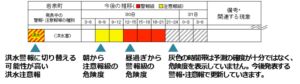

気象警報・注意報の新たな表示

- 引用国土交通省 気象庁ホームページ

そんな特別警報が出てからの行動では、安心・安全な防災対策はできません。では、どのような情報収集や対策をしなければならないのか知っておきましょう。

気象庁の公式サイトでは、警報・注意報となる可能性を時系列で表示してくれます。特別警報は、まさに九死に一生を得るような危機が差し迫る状況です。その前に準備し備えることで、いのちに関わるような思いはせずに済む可能性が高まります。

- 引用国土交通省 気象庁ホームページ

洪水の危険度を時間経過を追って確認できるため、家の災害対策は十分なのか、避難所などへ避難すべきなのか自宅にいた方が安全なのか、などを判断する指標になります。

その他の気象庁から発表される警報・注意報

気象庁から発表される特別警報はいのちに関わる重大な災害が差し迫っていることを発信していますが、警報・注意報も同様に身の危険を察知するため注意深く情報を得るべき内容です。具体的にどのような種類・内容があるのか確認しておきましょう。

気象庁から発表される「警報」は以下のとおりです。7種類あります。

| 現象の種類 | 基準 |

| 大雨 | 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 洪水 | 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生すると予想される場合 |

| 暴風 | 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 高潮 | 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 波浪 | 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 暴風雪 | 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 大雪 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

気象庁から発表される「注意報」は以下のとおりです。

| 現象の種類 | 基準 |

| 大雨 | 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 洪水 | 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生すると予想される場合 |

| 強風 | 強風により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 高潮 | 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 波浪 | 高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 風雪 | 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 大雪 | 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 雷 | 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 濃霧 | 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 乾燥 | 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| なだれ | なだれによる災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 着氷 | 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 着雪 | 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 融雪 | 融雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 霧 | 霜により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

| 低温 | 低温により災害が発生するおそれがあると予想される場合 |

上記の警報・注意報の情報も安全に行動する指標になりますので、参考にしてください。

防災情報をもとに取るべき行動

防災情報をもとに取るべき行動です。下記のような行動を取ることが安全な行動の指針となります。

雨が降り出す

・気象情報、空の変化に注意

・低い場所など、危険な場所を確認

・避難場所や避難ルートを確認

■■■注意報■■■

・最新の情報を確認

・災害に備え早めの準備を

・非常持ち出し品の準備

雨、風の影響を受けやすい地区や避難が困難な方は早めの準備を心がける

■■■警報■■■

・自治体が発表する避難に関する情報に注意し、早めに避難

特別警報が発表されていなくても早めの行動を心がける

■■■特別警報■■■

ただちに命を守る行動を

・外出が危険なときは、建物の中で少しでも安全な場所に移動

・冷静な判断を心がけ、周囲の状況に応じた行動をとる

- 引用Yahoo!JAPAN 天気・災害ホームページ

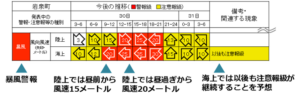

「警戒レベル」を利・活用して適切なタイミングで避難を

警戒レベルは、災害発生の危険度と、とるべき避難行動を、住民が理解し、すぐ行動するための情報です。毎年、自然災害(高潮、土砂災害、洪水など)の被害を受けている日本。気象庁からの情報が警報や、市町村からの避難勧告・避難指示など情報は流されていましたが、受け手の住民達がどのように反応し、行動しているのか。しっかりと理解できていたのか。課題でした。こうしたことに対して災害発生の危険を直感的に理解できるよう、避難に関する防災情報を5段階評価で判断できる「警戒レベル」を作りました。

| 警戒レベル | 発表元 | 取るべき行動 | 情報 |

| 1 (心構えを高める) | 気象庁が発表 | 最新の防災・気象情報等を取得し、災害への心構えを高める | ・早期注意情報 |

| 2 (避難行動の確認) | 気象庁が発表 | ハザードマップ等を利活用して避難が必要な区域の住民は避難先や避難経路の確認を |

・大雨注意報 ・洪水注意報 ・高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの※2) |

| 2相当 (避難行動の確認) | 気象庁が発表 | ハザードマップ等を利活用して避難が必要な区域の住民は避難先や避難経路の確認を |

・危険度分布「注意(黄) ・氾濫注意情報 |

| 3 (避難に時間を要する人は避難) | 市町村が発令 |

危険な場所から高齢者等は避難を 災害が想定されている区域等では、自治体からの高齢者など避難の発令に留意するとともに、高齢者など以外の方もキキクル(危険度分布)や河川の水位情報などを用いて避難の準備をしたり自ら避難の判断を |

・大雨警報(土砂災害) ・洪水警報 ・危険度分布「警戒」(赤) ・氾濫警戒情報 ・高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの※2) |

| 4 (安全な場所へ避難) | 市町村が発令 | 危険な場所から全員避難 | |

| 5 (災害が発生又は切迫している) | 市町村が発令 |

何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況 命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要が高い |

・大雨特別警報 ・氾濫発生情報 |

- 引用国土交通省 気象庁ホームページ

キキクル(危険度分布)は防災情報収集に役立つ

キキクル(危険度分布)は土砂災害、洪水災害、浸水害の危険度を5段階で色分けして、リアルタイム表示してくれます。実際に使ってみると、良さがよく理解できると思います。リアルタイムな情報を見てみましょう。

現在発表中の「キキクル」(危険度分布)(土砂災害/ 浸水害 / 洪水)

また、キキクル(危険度分布)が警戒レベル4以上に達した場合に通知してくれるサービスもあります。

→ 「キキクル」(危険度分布)の通知サービスについて

平時には、ハザードマップを。ハザードマップで、潜在リスクを事前に確認するといいですね。災害時には、キキクル(危険度分布)を利・活用すると相性がいいですね。

| 平時 | 災害時 |

| ハザードマップで、潜在リスクを事前に確認する | キキクルで、リアルタイムな水害リスクを確認する |

まとめ:特別警戒を理解して適切な判断を

今回は災害発生時の特別警戒について解説してきました。特別警戒の意味を理解すれば、適切なタイミングで避難することも可能です。もっとも怖いのは避難しなければいけないタイミングで避難できず、いのちに関わる行動を取らなければならないことです。ですので、特別警戒警報の情報を発信されるような災害が発生したときは、十分情報を収集して行動できるようにしておきましょう。

Amazon

Amazon 楽天市場

楽天市場 Yahooショッピング

Yahooショッピング ヤフオク

ヤフオク ポンパレ

ポンパレ au PAYマーケット

au PAYマーケット Qoo10

Qoo10 メルカリ

メルカリ ラクマ

ラクマ eBay

eBay 楽天カード

楽天カード ポイントサイト

ポイントサイト ふるさと納税

ふるさと納税 その他

その他