私は元消防士。消防士をやっていると、防災意識がどうしても高まります。実際、消防署でも備蓄品のストック管理、防災テントの定期点検、防災グッズを使用した野営訓練など定期的に実施しています。東日本大震災の時に、帰宅難民のため防災食料の炊き出しも行いました。

「来てほしくないけど、いつかは来てしまう‥それが震災です。」

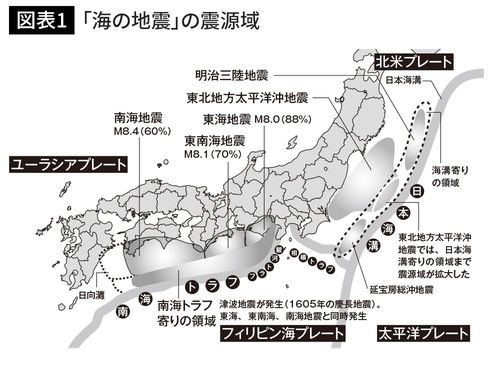

「海の地震」の震源域

上記図をみてください。地震の起きる確率を表しています。震災を受ける確率は、非常に高く、30年以内に3つの地震を経験する可能性があります。あなたの備えは十分ですか?本記事では防災グッズの点検項目と、防災グッズを定期的に点検して防災意識を高める方法を解説します。まだ防災グッズの準備が完璧ではないという方。ぜひ、この記事を読んだ後に準備してください!

それではいきましょう。

防災対策グッズの売れ筋チェック

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

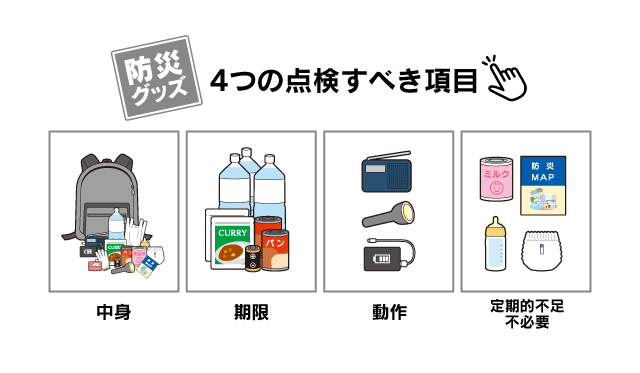

防災グッズ 点検すべき項目は4つ

防災グッズ 4つの点検すべき項目

順を追って解説します。

① 防災グッズの中身

まず一通り何が入っているのか確認します。以前準備しておいた防災グッズ。一度も使用していないと思い込んでいても、家族の誰かが使用した可能性もあります。それに、妻が防災グッズの場所を知らない間に変えていたということも。そういった勘違いを少なくするためにも、防災バッグの中身を出して、全て揃っているか確認しましょう。

② 防災グッズの期限

防災グッズの期限も確認していきます。1番わかりやすいのは、食料ですね。賞味期限が必ず書いてありますので、チェックしていきます。無駄にしないようにするなら、「ローリングストック法」がおすすめです。気になる方は別記事を読んでみてください。

保存食では

| 期限 | 入れ替え時期 |

| アルファ米 ⇒ 3~7年 | 賞味期限の1年前 |

| 乾パン ⇒ 缶入り3~7年、袋入り約1年 | |

| パン ⇒ 約3~5年 | |

| お菓子 ⇒ 約3~5年 | |

| 缶詰め ⇒ 約3年 |

インスタント食品では

| 期限 | 入れ替え時期 |

| レトルト食品⇒ 約2年 | 賞味期限の1年前 |

| カップ麺 ⇒ 約6ヶ月 |

保存水は、5~7年の期限に対し、賞味期限の1年前が入れ替えの時期。上記のような考えで管理しておくといいでしょう。また、乾電池にも使用期限があります。「乾電池は未開封だし平気」と思っていては大事な時に使えない可能性があります。

| 期限 | 入れ替え時期 | |

| 乾電池 | アルカリ乾電池:10年 | 使用推奨期限の1年前 |

| 乾電池エボルタNEO:10年 | ||

| 乾電池エボルタ:10年 | ||

| マンガン乾電池:2年 |

使用推奨期限を過ぎれば未使用であっても、劣化・液漏れなどが発生することもありますので、定期的に購入し直す必要はあります。

③ 防災グッズの動作

モバイルバッテリーや、ライトなど未使用で置いてあっても、経年劣化によって壊れてしまうことがあります。定期的に点検して動作確認をしておきましょう。もし、不良が認められた場合は修理依頼するか購入し直す必要があります。防災グッズも日々、高性能な商品が登場し続けています。数十年前に購入したライトやラジオなどは新しく購入し直してみてもいいかもしれませんね。

④ 防災グッズの定期的不足・不必要かのチェック

防災グッズも月日が経つに連れて、家族のニーズは変化していきます。

・子どもは巣立ち、今は妻と二人暮らし

・新しく子どもが生まれた

購入した時と、家族構成に変化が生じれば必要な防災グッズも違ってきます。今の自分たちに、はたして準備してきた防災グッズは必要なのかアップデートしましょう。

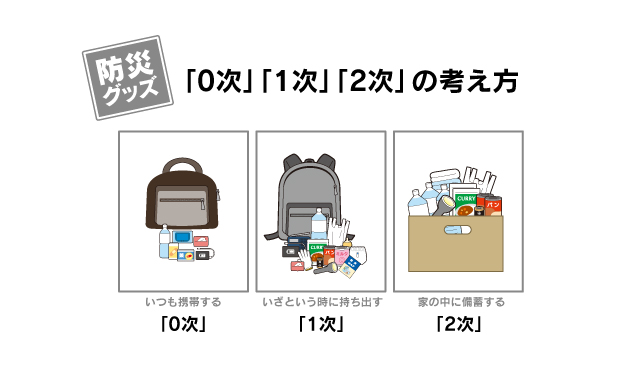

「0次」「1次」「2次」|防災グッズの考え方

防災グッズ 「0次」「1次」「2次」|の考え方

0次、1次、2次は「いつも携帯する(0次)」、「いざという時に持ち出す(1次)」、「家の中に備蓄する(2次)」のことを言います。実際に被災後の経過に応じて必要な防災グッズも違ってきます。まず、「0次」「1次」「2次」でどういう防災グッズが必要なのか把握しましょう。次のステップとして、「0次」「1次」「2次」それぞれの保管場所を明確にしていきます。場所を固定することで、「ここに防災グッズがある」と認識できます。第3のステップとして、表を作成し、「何がどこに」「どれくらいの期間の使用期限で」あるのか確認できるようにします。

以上のステップを踏むことで、防災グッズを各家庭で準備できているのか確認できるでしょう。各一覧は下記の図表を参照してください。

| いつも携帯する | いざという時に持ち出す | 家の中に備蓄する |

| 0次 | 1次 | 2次 |

| 通勤・通学のカバン | リュックなどにまとめて | 床下収納やクローゼットへ |

その中でも、「基本品目」と「人により個別で準備すべき品目」とにわかれます。基本品目は下記です。

| 分類 | 品目 | 0次 | 1次 | 2次 |

| 水 | ○ | ○ | ○ | |

| 食料 | 携行食(チョコレート、アメ、栄養補助食品) | ○ | ○ | |

| 非常食(乾パンやレトルト食品、乾物など) | ○ | ○ | ||

| 装備 | 懐中電灯(携帯ならペンライトでも) | ○ | ○ | ○ |

| 運動靴、手袋 | ○ | |||

| 道具 | ナイフ | ○ | ○ | ○ |

| 情報 | 携帯ラジオ | ○ | ||

| 携帯電話 | ○ | ○ | ||

| 身分証明書 | ○ | ○ | ||

| 筆記用具 | ○ | ○ | ||

| 救急・衛生 | 救急用品セット | ○ | ○ | |

| 持病薬 | ○ | ○ | ||

| 防寒 | 靴下、セーター、カイロ | ○ | ||

| 汎用 | タオル | ○ | ○ | ○ |

| 安全ピン | ○ | ○ | ||

| ポリ袋(大小あわせて10枚程度) | ○ | ○ | ○ | |

| ライター、布製ガムテープ | ○ |

人により個別で準備すべき品目は下記です。

| 貴重品 | メガネ、予備のカギ(家や車) |

| 女性 | 生理用品、化粧品、髪留めのゴム、くし |

| 高齢者 | 補聴器、入れ歯、介護用品 |

| 乳幼児 | 粉ミルク、哺乳びん、離乳食、紙おむつ |

| ペット | ペット用食品 |

「小さな子どもがいる」、「ペットで犬を飼っている」など、一人ひとり準備する防災グッズは異なります。3日~1週間分くらいを準備しておくようにしましょう。

1年に2回は入れ替えを検討

「防災グッズは、一度準備したらそれで完了。備え万端!」というわけにはいきません。なぜなら、防災グッズにも使用期限があるからです。いざという時に使えないのでは元も子もありません。下記のような方法がおすすめです。

入れ替えする日を事前に決めておく

・購入日に次回点検日をグーグルカレンダーなど使用し、アラーム設定しておく

・点検日を年間スケジュールに入れ込む

など設定しておきます。そうしておくことで、防災グッズの入れ替えを防止するのです。また、この際に家族全員で確認するようにすると、皆でどういう防災グッズを準備しているのか把握できます。

ローリングストック法で防災グッズを循環して使っていく

ローリングストック法とは、防災備蓄品を定期的に使用していき、新しく使用期限が更新された防災備蓄品に入れ替えしていく方法です。いざ、被災した時にも防災備蓄の食料品を食べ慣れておくことで、食事に対するストレスの軽減を図ることもできます。詳細は別記事にまとめました。

救急隊目線でアドバイス|持病のある方はお薬情報を

歳を重ねるにつれ、持病のある方が増えてきます。持病のために必要になってくるのが病院から出される処方薬になってくるのですが、災害時、急に準備しろと言われてもできるものではありませんよね。だからこそ、事前に準備しておくことが大切です。

・避難所生活

・公共インフラが復旧しない自宅での生活

こういった状況では体調を崩す方が多くなるのも仕方ありません。

すぐに薬を調達できない状況であっても、お薬情報があれば、「〇〇さんには、降圧薬の〇〇が出ているのだな」と、何が必要か理解を早めることができます。医療従事者は、お薬手帳の情報を元に治療の方向性や、必要な薬を把握できます。平時に今一度、お薬情報が管理できているか確認しておきましょう。

防災グッズの点検項目一覧のまとめ

防災グッズの点検項目一覧について解説してきました。

防災グッズの点検項目は

・防災グッズの中身

・防災グッズの期限

・防災グッズの動作

・防災グッズの定期的不足・不必要かのチェック

です。

いつ何時くるかわからない「災害」。「いつ来ても大丈夫」と心しておくことが重要です。

防災セットの売れ筋ランキングチェック

Amazon

Amazon 楽天市場

楽天市場 Yahooショッピング

Yahooショッピング ヤフオク

ヤフオク ポンパレ

ポンパレ au PAYマーケット

au PAYマーケット Qoo10

Qoo10 メルカリ

メルカリ ラクマ

ラクマ eBay

eBay 楽天カード

楽天カード ポイントサイト

ポイントサイト ふるさと納税

ふるさと納税 その他

その他