冬場の火災は、毎年のように火災が報道されており絶えません。

「ちょっと離れるだけだから大丈夫」

と目を離した後、コンロから火柱があがっていた、というようなことも実際に起きています。また冬場、実際に火災が起きれば延焼危険が非常に高くなります。中には、火災によって命を落とすことも‥だからこそ、冬の火災対策は重要です。この辺りを解説します。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

火災件数の月別

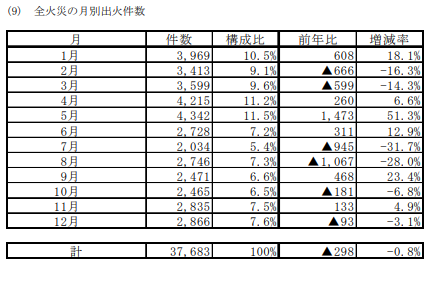

令和元年(1~12月) における火災の状況(確定値)

こちらのグラフをみていただけると11月、12月頃から平均値の3140件近くまで出動件数が増えていき、5月頃まで高い件数で推移しています。発生原因は、やはり「空気の乾燥」です。それに加えて、春は強風が吹く季節。降水量が少なく空気が乾燥するため、火災が起きやすいのです。※このグラフは、建物火災以外に林野火災なども含みます。

ポイント

- 空気の乾燥によって火災は起きやすい

- 強風の吹く季節も火災の危険性は高い

春先の火災件数が多いのは、林野火災も含むため4、5月の件数が増加傾向となっています。

冬場の火災原因

それでは、冬場の火災原因で多いものをみていきましょう。特に住宅火災で多いのは下記の3つです。

- コンロ(※構成比:16.9%)

- たばこ(※構成比:14.2%)

- ストーブ(※構成比:7.8%)

※構成比は、総務省消防庁 令和元年(1~12月)における火災の状況(確定値)

どういった原因でなるものなのか1つずつ解説していきます。

【冬場の火災原因1】コンロ(構成比:16.9%)

コンロは食事を作るとても大事なツールの1つです。日々の生活で使わない日はないというご家庭も多いはず。

「ウチは全ての食事は外食!調理なんてしないよ!」

こういう方はコンロ火災を起こすことはほとんどないかと思いますが、大半の方は違うはずですよね。コンロ火災の原因で多いのは、火を点けたまま部屋を離れる時です。

「ちょっとだから・・・」

「すこしだし、いいよね・・・」

こういったちょっとした気の抜けが取り返しのつかない状況を作り出してしまいます。対策は、コンロに火を点けたら離れないことです。

【冬場の火災原因2】たばこ(構成比:14.2%)

たばこが住宅火災で大きなシェアを占めています。その中でも、最も多いのは「寝たばこ」です。たばこ火災で怖いのは、”無炎燃焼”と呼ばれるクッションなどの綿製品に火種が落ちても炎が出ない燃え方をすることです。このような状況になると、火災の事実が発覚するのに時間がかかります。対策として、基本的には必ず灰皿のあるところでたばこを吸い、火を消す時には水などで確実に消すことを心がけましょう。

【冬場の火災原因3】ストーブ(構成比:7.8%)

ストーブによる火災が増えています。寒い時期に使うストーブは、ただ室温を上げる暖房器具と比べ、ヤカンなどを用いれば適度な湿度も与えてくれ、乾燥対策も行える便利な暖房器具の1つです。しかし、火災につながる原因として数えられています。そのためストーブを使用する際のルールをしっかり守り、火災を起こさないように努めましょう。

<ストーブを使用する際のルール>

- 使用する前に点検整備

- ガソリンを誤って給油しない。油種の確認

- 燃料タンクの蓋が閉まっているか確認

- カーテンや家具など、燃えやすい物の近くにストーブを置かない

- 洗濯物はストーブの上に干さない(近くでも乾かさない)

- ストーブの近くにスプレー缶を置かない

- 部屋から離れて誰も居なくなる時はストーブを消す

- ストーブをつけたまま寝ない

上記項目ができているか、今一度確認してみてください。

通電火災の怖さ|地震時の対応も知っておく

通電火災ってご存知でしょうか?通電火災とは、地震などによる停電から復旧し、‟再通電”したときに、電気ストーブやヘアドライヤーなどの熱源から広まる火災のことです。これが広く認識されるようになったのは、阪神淡路大震災です。木造家屋を中心に被害が発生しました。

通電火災の原因となるもの

通電火災の原因となるものは下記のようなものです。

- こたつ・白熱電球スタンド

- 電子レンジ・オーブントースター

- タコ足配線

- 観賞魚用ヒーター

つまり電化製品や暖房器具が多いですね。ガス製品よりも、子ども部屋やオフィスなどに置いてあることも多いはずです。だからこそ、「身近なところに火災の原因がある」ことを知っておかなければいけません。通電火災が起こる例を確認してみましょう。

- 白熱電球スタンドが倒れた

- 再通電した

- 近くにあったタオルに引火

上記の流れです。つまり、この一連の流れを止める防止策を講じることが大切です。

対策としては、

- 暖房器具の近くに燃焼物を置かない

- 電化製品の近くに水気のあるものを置かない

- 照明器具は布類から離す

こういった心がけをすることで、通電火災の危険性を少なくできます。

家庭で起こる火災|冬の火事対策で大切な7つのポイント

家庭で起こる火災において、気をつけたいポイントをまとめました。主に7つのことが挙げられます。ここまでで紹介したこともありますが、再確認の上でみていきましょう。1つずつ解説していきます。

【冬の火事対策で大切なポイント1】寝たばこやコンロの消し忘れに注意する

- 寝たばこ

- コンロの消し忘れ

ここは抑えなければならない部分です。なぜなら、家庭で起こる火災の原因として上位にあがってくるものだからです。

「たばこを吸っている時は寝ないから‥」

「ほんの少しだけ部屋を離れるくらい平気だわ‥」

ほんの少しの油断で、かけがえのない人や思い出の品を一瞬で失ってしまいます。当たり前のことを当たり前のように気をつけてやる。これが肝心です。

【冬の火事対策で大切なポイント2】ストーブの近くに燃えやすいものは置かない

ストーブの近くに燃えやすいものを置くのは危険です。当たり前ですが、ストーブの火が燃え移る可能性があるからです。例えば、洗濯物を乾かすために、洋服類をストーブの上や、近くで乾かすことがあるかもしれません。よく乾きますし、部屋の湿度も上がって暖かさが増します。ただ、その裏で「火災」の二文字も頭をよぎらせる行為だということを認識しておかなければいけません。ストーブは部屋を暖かくするのに有効な暖房器具です。ただ、近くに燃えやすいものをおかないことや、ストーブの消し忘れなど注意するべきことがあるので、その点は気をつけましょう。

【冬の火事対策で大切なポイント3】ストーブなどの暖房器具や、カセットコンロは必ず点検してから使う

ストーブなどの暖房器具や、カセットコンロは必ず点検してから使うようにしましょう。冬場やイベント事の時にしか使わないカセットコンロやストーブも久々に使うと整備不良によって火災を招きかねません。取扱説明書に従い点検を行い、必要があれば修理や取替えを販売店で行うようにしましょう。

【冬の火事対策で大切なポイント4】ガスコンロの側を離れる時は火を必ず消す

ガスコンロの側を離れる時は火を必ず消すようにすることは何度も繰り返しますが重要です。なぜかというと、コンロが出火元となる火災は非常に多いからです。気の緩みが火災につながります。気をつけましょう。

【冬の火事対策で大切なポイント5】防炎品の使用

防炎品を選ぶと、例えばたばこの火種など出火する原因物質が接しても、焦げるだけで着火しない素材でできています。防炎性能を有する防炎品を使用するだけで、火災発生時の「逃げ遅れ」に対する避難時間の延長が期待できます。ですので、火災の発生や拡大を防げる防炎品を選ぶようにしましょう。おすすめの防炎品を下記に載せておきます。

【冬の火事対策で大切なポイント6】住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置する

住宅用火災警報器は、火災発生時の熱や煙を感知して警報音や音声で火災の発生を知らせます。65歳以上の高齢者の約7割が逃げ遅れで死亡しています。火災の早期認識が死者数を減少すると考えられます。設置義務化は平成20年から始まっていますが、もし設置していないのであれば早急に設置するようにしましょう。併せて初期消火できる資器材として、住宅用消火器も準備するといいでしょう。消火の基本は、「早期発見、早期初期消火」です。火が広がる前に消火できれば、大きな火災にはなりません。今では4,000円前後で購入可能です。1本用意しておくだけで初期消火するスピードが全く違ってきます。

【冬の火事対策で大切なポイント7】地域の協力体制の確立

最後のポイントは、地域の協力体制の確立です。言い換えれば、「共助」の精神です。初期消火が火の広がりを最小限に留める大原則と話してきましたが、火災が、いざ発生してしまうと、動揺してしまい初期消火が上手くできないケースも少なくありません。周囲に助けを求め、119番通報することが火災発生した際は重要です。そのため、火災発生した住宅の住人と周辺住民の関係構築がしっかり行われていれば、早期初期消火ができるようになると考えられます。ですので、地域連携できるよう普段の生活の中で「挨拶をする」、「定期的に行われる町会やマンションの消防訓練に参加する」など交流を深めておくことも火事対策になるでしょう。

冬場の火災現場って実際どうなの|元消防士が火災の悲惨さを語る

冬場の火災現場を筆者(元消防士)の経験から話します。

発生日時は2月。覚知日時は深夜0時過ぎ。

「焦げ臭いニオイがする。」

「隣の家から火がみえる。」

上記の内容の119番通報電話が、多数入電。現着時は、2階建て一般住宅の1階部分から火がみえる状況!先着したタンク車は延焼建物に着き、消火活動を開始。火の延焼は2時間後に完全消火しましたが、建物は原形は留めていますが、屋根は突き抜けており消火活動により水浸し。4人家族で住んでおり、全員生存は確認できました。ただ、水で浸ってしまった家は人が住める状態ではない…一家4人は、住む場所を失い部屋を借りて賃貸暮らし。そして、大切な思い出の品や金品等は全て燃えるか、水に浸った状態に…

こういった火災現場を数多くみてきました。火災現場に出る度に思うことは、大切な生命や財産を失う怖さが火災にはある。これまで築いてきたものが一瞬でなくなる‥こんな経験は誰しもしたくないものです。だからこそ、火災を起こさないように予防すること。備えることが大切です。

まとめ|冬の火災対策を怠らず

冬の火災対策についてまとめました。冬の火災の原因は、「乾燥」と「強風」が大きく関わってきます。また、家庭の火災原因として「たばこ」、「コンロ」、「ストーブ」が要因として挙げられます。火の取り扱いには十分注意したいものです。そして、家庭での対策として、ポイントを7つ挙げました。

- ①寝たばこやコンロの消し忘れに注意する

- ②ストーブの近くに燃えやすいものは置かない

- ③ストーブなどの暖房器具や、カセットコンロは必ず点検してから使う

- ④ガスコンロの側を離れる時は火を必ず消す

- ⑤防炎品の使用

- ⑥住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置する

- ⑦地域の協力体制の確立

冬の火災対策。十分な備えを行い、火事が起こらないようにしましょう。

Amazon

Amazon 楽天市場

楽天市場 Yahooショッピング

Yahooショッピング ヤフオク

ヤフオク ポンパレ

ポンパレ au PAYマーケット

au PAYマーケット Qoo10

Qoo10 メルカリ

メルカリ ラクマ

ラクマ eBay

eBay 楽天カード

楽天カード ポイントサイト

ポイントサイト ふるさと納税

ふるさと納税 その他

その他