年末が近づいてくると、デパートなどでお歳暮商戦が始まり、なんとなくお歳暮シーズンを感じる方もいるでしょう。しかし、あなたはお歳暮についてどのくらいの知識がありますか?

- お世話になった方に年の瀬に贈るものがお歳暮かな?

- 年賀状のように、年始の挨拶として贈ればいいのかな?

などの曖昧な知識しかないのではないでしょうか。大体、お歳暮のことをしっかりと教えてもらった記憶ってありますか?

そこでこの記事では、大人として知っておかないと恥をかく、お歳暮についての贈る時期やマナーをまとめていきたいと思います。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

お歳暮とは

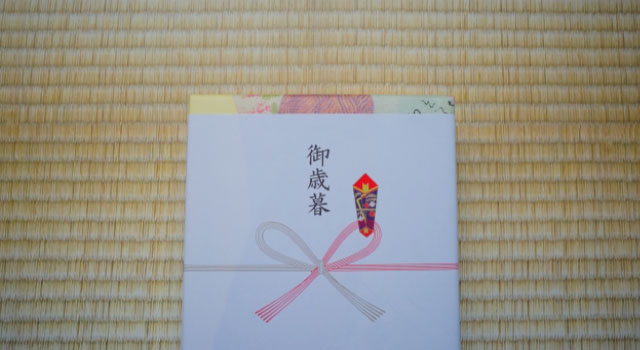

日本には古くからお世話になった方へ、年末にお歳暮を送る風習があります。お歳暮とは、年の暮れを表す言葉で、「今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。」と言う気持ちを込めてお世話になった方へ贈る贈り物のことです。「歳暮」は、俳句の世界で12月の季語になっています。古くから年の瀬に行われていた行事に、お世話になった方へ感謝の気持ちを伝えて回る「歳暮回り」がありました。その際に手土産を持参していたため、その贈り物のことを「お歳暮」と呼ぶようになったそうです。

お歳暮は、会社の上司や仕事上でお付き合いのある取引先、親戚に送るのが主流でした。しかし、バブル崩壊後はコンプライアンスの意識の高まりなどから、贈答品の受け取りを辞退する企業も多くなりました。さらに、2000年代以降は個人情報保護や癒着の防止、内部統制の観点から、社内外ともにお歳暮のやりとりの規制をする企業もあります。

最近では、実家の家族や親しい友人にお歳暮を贈る方が主流になってきました。

お歳暮を贈る時期について

お歳暮を贈るのに最適な時期は、12月上旬から12月25日頃とされています。

地方差がある

しかし、地方差もあり中には、12月13日に行われる「すす払い」で家の中や仏壇が綺麗になってからお歳暮を届けるという考えもあります。地方によりさまざまな風習があり、微妙にお歳暮を贈る時期が異なるようです。北海道、東北地方、北陸地方、東海地方、関西地方、中国地方、九州地方など多くの地方は、平均して12月10日頃から20日頃に贈られているようです。関東地方は、早いところでは11月末から12月20日頃、沖縄地方は、12月初旬から25日頃のようです。贈り先の地方によって多少違いがあるようなので、しっかりと事前に確認してから贈るようにしましょう。

受け取り日に注意

お歳暮を贈る際は、時期を外さないこと以上に贈り先への配慮が大事になります。自分の都合ばかりでなく、先方がきちんと受け取れる日を考慮に入れなければいけません。

特に日持ちのしない、魚介類や肉類などの生鮮品を贈ろうとおもうならば、尚更の配慮が必要です。先方が受け取れる日であることと、受け取った後、確実に消費できるタイミングを選ぶことが重要です。先方も年末は慌ただしくなりますし、年末年始に帰省や旅行に行かれる場合は、生鮮品は食べ切ることができず、かえって迷惑になる場合もあります。お忙しい方や不在になりがちな方には、受け取りのタイミングが多少ずれてもいいように、日持ちのする缶詰やビールなどを選んでおくといいでしょう。

お歳暮の時期を過ぎた場合

お歳暮を贈る最適の時期は短いため、うっかりしているとタイミングを逃してしまいます。12月は何かと忙しく、お歳暮シーズンを逃してしまった場合は、もう間に合わないからいいや!と「贈らない」」という判断をするのは避けてください。もし、お歳暮を贈る準備が間に合わなかった場合は、1月半ばまでは「お年賀」として贈る方法もあります。

「お年賀」として贈る場所は、関東地方では1月7日の松の内までに、関西地方では1月15日までに届くように贈りましょう。

そのチャンスさえも逃してしまった場合は、「寒中御見舞」を大寒を迎える2月4日までに贈りましょう。目上の方には「寒中御伺」として贈る方がより尊敬の念が伝わります。旧正月を祝う習慣のある沖縄地方では、そのまま「お歳暮」として贈る場合もあります。ただ、沖縄県内でも地域差がありますので、よくよく確認した上で贈るようにしてください。とにかく、日頃の感謝の気持ちを伝えることが第一ですので、心を込めて贈るようにしましょう。

贈る時期を間違えた場合

お歳暮選びは、なかなか大変な作業になります。最近はカタログやネットを使って、自宅でゆっくりと商品を選んで先方へ直接送ってもらうスタイルが多いと思います。お歳暮シーズンになると、デパートや専門店からカタログが郵送されたり、お知らせのメールが届いたりして、お歳暮の準備を始めるタイミングを逃さないので安心です。

お歳暮の商品を厳選して、ネット注文で早めに予約をし、お歳暮の手配は完璧だと思っていたのに、ちょっとした確認ミスで失敗することがあります。早めに取り掛かったがゆえに、到着日の指定を忘れると、注文後すぐに相手に届いてしまうというミスが起こります。また、たくさんの方に贈る場合は、一斉に発送日時を指定して、地方の事情を知らずに適切ではない時期に発送してしまったという失敗もあります。

先方に早めにお歳暮が届いてしまうと、マナー違反だと感じる人も多いので、到着日時の確認を怠らないように気をつけましょう。もし、早期に届いてしまったり、届くのが遅れて年をまたいで「お歳暮」が年明けに届いたりしては大変失礼にあたります。

その場合は、必ず事情説明とお詫びのために電話でフォローをしましょう。

お歳暮の贈り方について

日頃お世話になった方に贈るお歳暮ですが、贈り方を間違えると逆に失礼にあたったり、不快な思いをさせてしまいます。非常識な人だと思われないように、しっかりとマナーを守って感謝が伝わるようにお歳暮を贈りたいですね。

正式な贈り方

本来ならば、相手のお宅にお歳暮を持参して挨拶とともに直接お渡しするのが正しいマナーです。

しかし、相手の方が多忙であったり、遠方であったりして、なかなか直接訪問することが難しいことも多々あります。ですから、最近は利便性の面から、注文したお歳暮を宅配で届けることが多くなりました。お歳暮は品物を贈ることがメインではなく、あくまでも日頃お世話になっている方へのご挨拶が本来の意味です。ですから、宅配で送る際には挨拶状を添えるのがマナーです。通販やネット注文などを利用した場合は、お店から直接商品が送られてしまいます。その場合は、お歳暮が届く頃に合わせて葉書や封書で挨拶状を送りましょう。親しい知人や友人には、簡単に電話で済ませても大丈夫です。

かけ紙(のし紙)

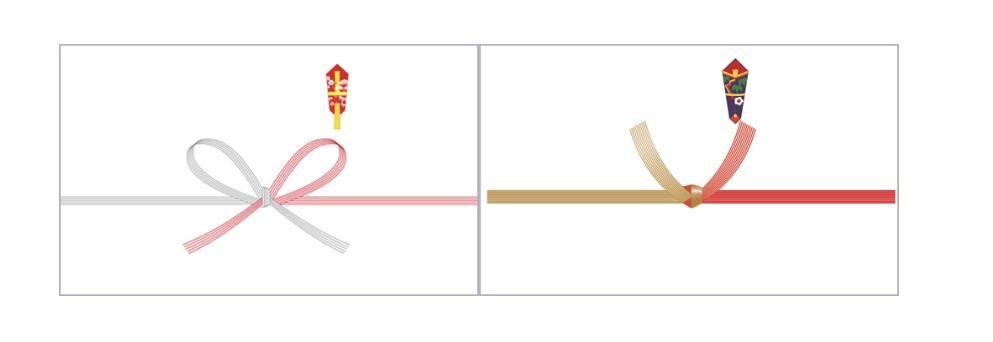

贈り物にかける白い紙は「かけ紙」(のし紙)といい、その上に結ばれる水引は2種類あります。かけ紙は、「蝶結び(もろなわ結び、リボン結び)」と「結びきり(真結び、あわび結び)」の2種類の区別があります。

「蝶結び」は、何度あってもよい祝い事に用いられ、結婚や葬儀など人生で一度きりの場合には「結びきり」が用いられます。水引の数は5本か7本の奇数で、婚礼などの場合は10本で結ぶこともあります。水引の色は、慶事には紅白、弔事には黒白と決まっており、濃い色が向かって右側になります。現在は、水引とのしがセットで印刷された簡略化された「かけ紙」をよく見かけます。のしは、慶事の印なので弔事や御見舞いのかけ紙にはつかないので、注意しましょう。

お歳暮を贈る際は、「蝶結び」の紅白の水引のかけ紙を使います。品物に直接のし紙をかけ、その上から包装する”内のし”にすると控えめに贈ることができます。また、贈り物を強調したい時や直接持参する場合は、包装後にのし紙をかける”外のし”を使います。

風呂敷の包み方

お歳暮は、本来手渡しするのがマナーです。お歳暮を直接渡す時に注意するべきことをご紹介します。

お歳暮を持参する際は、風呂敷に包みます。風呂敷は如何様にも包むことができますが、お歳暮では「平包み」「お使い包み」「四つ結び」「隠し包み」の4種類を用います。この中では、「平包み」が最も格式が高い包み方なので、目上の方はお歳暮を渡すときは「平包み」を選びましょう。

平包みは難しくないので、一度覚えておくと便利です。

風呂敷の包み方「平包み」

- ① 風呂敷の中央に品物を置く。表に出したい柄がある時は、柄が上に来るように調整。

- ② 手前、左、右の順で風呂敷を包んでいく。左右は箱の角がきれいに出るように、たるみをなくす。

- ③ 奥から手前に向けて被せる。箱の角が出るようにたるみをなくす。

- ④ 余った布を箱の下に織り込んで完成。

風呂敷の色にも注意が必要です。行事によって使用できる色が決まっています。暖色系は慶事、寒色系は普段遣いや弔事に用いられます。紫は慶弔どちらにも使うことができます。

お歳暮は毎年贈る

お歳暮は一度贈りはじめたら、毎年贈るのがマナーです。せっかくお歳暮を贈るのですから、感謝の思いが伝わるようにマナーを守りましょう。

お歳暮を手渡しする時のポイント

お歳暮を宅配で送る方が多くなりましたが、本来であれば、直接お伺いしてお渡ししたいものです。お伺いする際は、事前に訪問の約束をとりましょう。突然伺うのは大変失礼です。訪問する時間は、食事時や早朝を避けるのは当然のことです。お歳暮は風呂敷に包むか紙袋に入れて持参し、お渡しする際は品物だけをお渡ししましょう。服装はかしこまる必要はありませんが、清潔感のある身だしなみで伺い、玄関先で挨拶を済ませてから、お歳暮を渡しましょう。

まとめ

いろいろとお歳暮についてご紹介しましたが、いかがでしたか?少し難しいなと感じたかもしれませんね。でも、基本のマナーや常識を押さえていれば、大丈夫です。大事なのは、贈る相手のことを考えることです。相手に感謝や尊敬の気持ちがあれば、そんなに大きな失敗は起きないはずです。お世話になった方へ感謝ができる、素敵な社会人になりましょう。

Amazon

Amazon 楽天市場

楽天市場 Yahooショッピング

Yahooショッピング ヤフオク

ヤフオク ポンパレ

ポンパレ au PAYマーケット

au PAYマーケット Qoo10

Qoo10 メルカリ

メルカリ ラクマ

ラクマ eBay

eBay 楽天カード

楽天カード ポイントサイト

ポイントサイト ふるさと納税

ふるさと納税 その他

その他